|

|||

|

贊曰 棄捨王位 晏坐石窟 忽遇作家 掀翻故物 或說偈曰 ◎宣公上人作 七歲厭世願出家 石窟習定戒浮華 |

|||

|

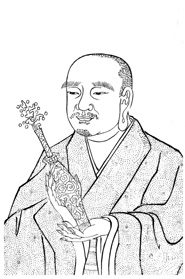

尊者,室羅筏城,寶莊王子也:這一位尊者是印度的第十七代傳心印教的祖師,名字叫僧伽難提尊者。他是室羅筏城的人,這座大城有一個國王寶莊王,寶莊王生了太子,就是這位尊者。 七歲即厭世樂:可是這位太子在七歲的時候,就不歡喜世間的快樂;為什麼世間的一切快樂,他都不歡喜呢?因為他善根深厚,不像我們一般人,這麼顛顛倒倒,隨波逐浪,在生死的苦海裏頭漂流。他願意不在生死的苦海裏頭漂流,所以就厭倦世間的快樂。願請出家:他常常要求父王讓他出家修行。因為這樣,他就常常打坐。七歲就開始練習打坐,結上雙跏趺坐;一坐就是一天,或者一宿,就這麼練習。(註1) 一夕,至大巖石窟,晏寂其中:有一天晚間,他到附近一個大巖石的窟窿裏頭去,自己一個人在那裏頭打坐。 十六祖至彼,見安坐入定,祖俟之,三七日,方從定起:在巖洞裏坐的時候,十六祖來這兒,看見這位僧伽難提尊者正打坐入定。於是十六祖就在這兒等,一等,等了二十一天,他才出定。 祖問:汝身定耶?心定耶?十六祖看他能坐二十一天,就問他:「你在這裏坐著,是身入定呢?還是心入定呢?」 曰:身心俱定。僧伽難提就說:「身也定,心也定。」並不是單單身定,而心不定;或單單心定,而身不定;這是身心俱定。他答得是很有道理的。 祖曰:不過十六祖還是願意和他辯論,來找他的毛病;就說:「身心俱定,何有出入:你身心都定,怎麼還有出定、入定呢?你身也定、心也定,就應該時時都在定裏頭,沒有出入。」 曰:雖有出入,不失定相。十七祖僧伽難提就說了,雖然有出入這種的境界,但是「不失定相」,我還是沒有失掉我入定的境界;沒有失掉,我就是醒來也還是和在定中是一樣的定相。 祖詰之:十六祖在這個時候說:「你不失定相,那你把定相給我看一看,看你這個定相是什麼樣子的?」這麼樣一問他。 豁然:僧伽難提尊者也就豁然開悟了;明白一切諸法本自清淨的,一切大定本無出入的,就開悟了!豁然,就是開悟了。即求度脫:於是尊者就求十六祖剃度他出家。 祖以右手擎缽,至梵宮取香飯:十六祖就用右手拿著缽,舉到天上大梵天王的梵宮殿,受天人的供養,把天上的香飯給取來。取來了,與尊者同食:於是說:「你吃飯啦!你坐這麼多天,我來供養供養你!」就要和尊者一起吃天上香積廚的香飯。 編按:以下乃弟子補述。 同時也吩咐徒眾們一起吃,可是這時徒眾們忽然生出厭惡的心,都沒辦法享用香飯。十六祖就說:「這不是我的過錯,是你們自己的業感。」隨即就分出一半的座位,命令僧伽難提尊者坐下與他一起用飯。徒眾們更起疑心了:怎麼沒有一點師父和弟子的規矩和輩分呢? 十六祖也知道大眾起疑心,就說:「你們沒辦法享用香飯,這是有原因的。你們要知道現在和我同座一起吃飯的人,就是過去莊嚴劫的婆羅樹王佛,應身來到這個世間教化眾生的,以後將為第十七代祖師。而你們就在莊嚴劫中,已經得到三果,可是沒證到無漏的人。」 大眾心想:師父您的神通力量,我們相信。可是您說他是過去婆羅樹王佛來的,我們怎麼會相信呢? 這時候僧伽難提尊者知道大家生出輕慢心,就說:「佛在世時,世界平正,沒有丘陵、江河、溝洫,水也都很甘美的,草木滋長茂盛,國土豐盈,沒有八苦,人們都 行十善。而現在佛入滅已八百多年了,世界丘墟不平,樹木枯悴。人沒有真正的信心,正念也很輕微的。不信真如佛性,只愛神通力量。」 編按:弟子補述至此。 尊者以右手,入金剛輪際,取甘露水,以琉璃器持至:那麼尊者在這時候也得到神通了,就伸右手到地底下的金剛輪際,那個地方的水都是甜的,和甘露一樣,用琉璃器皿拿水回來了。大約吃完了香飯,大家就喝點甘露水。大眾見到了,都很欽慕,馬上作禮懺悔。 祖付以大法,後至摩提國,得伽耶舍多:十六祖把法就傳給他了(註2)。後來他到摩提國,就把法傳給伽耶舍多尊者了。傳法之後,即右手攀樹而化:這時候,僧伽難提尊者就用右手攀到樹上,把身體懸在空中,就往生了!什麼病也沒有,就往生了,你說自在不自在?啊!這真是解脫了!你看,這很好玩的,用右手抓住那樹枝,就圓寂了!

贊曰 棄捨王位,宴坐石窟:他本來是應該做皇帝的,可是他不做了!跑到石頭窟洞裏頭去打坐。 忽遇作家,掀翻故物:忽然遇著真正的作家了!作家,就是善知識。遇著善知識了,「掀翻故物」,才把他很固執的執著給打破了! 是娑羅王,當面著賊:這等於是娑羅樹王佛一樣的,當面著賊,馬上就把賊給抓住了。 擊碎缽盂,金河海闊:把這缽盂打爛了,「金河海闊」,恆河又叫「金河」;海闊,像海似的。這也就是說佛教如大海一樣,愈傳愈廣,愈傳愈多。

或說偈曰 七歲厭世願出家:僧伽難提尊者在他七歲的時候,就不歡喜世間的快樂;唯一所歡喜的,就是願意出家修道。 石窟習定戒浮華:他在石頭洞裏頭修習定的時候,「戒浮華」:他也不貢高我慢,也不覺得自己比誰超過,沒有浮華的這種思想。你看看!他是一個國王的太子,而不享受宮中的快樂,能把一切一切都放下,一切一切都看破了,一點也不驕傲,一點也不誇張,把浮華的習氣沒有了,就在那兒修行。 本無諸相離言說:修行是要「掃一切法,離一切相」,破一切的執著;你有一點「相」存在,都是麻煩;凡有言說,都無實義。 何有葛藤落二三:葛藤,也就是多餘的,沒有用的,頭上安頭的一種行為;「落二三」,或者落二落三。第一義諦已經夠了,又要落二落三做什麼?所以我們修行,明白真正的法,離言說相,離心緣相,離文字相;你若不能離一切相,修到什麼時候,也是在皮毛上轉轉。 師資道合同一路:師,是師父;資,是徒弟。那麼十六祖遇到十七祖,這可以說是「師資道合」,這個道也相同了,同向一條路上跑了! 蘭因絮果各千般:有的人前因是非常好的,結果也是很好的,都是非常圓滿。不過每一個人修行都不同,因為所種的因不同,所結的果也就不同,所以說「絮果蘭因各千般」。 知音難遇仁者鮮:修行真正能互相了解,師父和徒弟能彼此明白,這是不容易的事。「仁者鮮」,真正慈悲,行仁義的修行人是很少的。 心燈永續古今傳:一代傳給一代,這以心印心的法門,由釋迦牟尼佛傳到第十七祖這兒,乃至於到現在,都是古今傳授的心法。

──宣公上人‧一九八一年八月八日講解 註1:關於僧伽難提出家的因緣,《傳法正宗記》記載如下── 註2:十六祖付十七祖之傳法偈‧見《景德傳燈錄》與《指月錄》── |

|

背景:

閱讀書籍 - 佛祖道影白話解〈西天歷代祖師〉 宣化上人著

佛祖道影白話解〈西天歷代祖師〉 宣化上人著十七祖僧伽難提尊者

相關書籍

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||